Как правовая культура влияет на взаимоотношения между людьми?

Начнём с того, что разберёмся с самим значением словосочетания "правовая культура"

В узком смысле — это система нормативных отношений между людьми или их организациями, сформированная в процессе социального взаимодействия, регулируемая фиксированными нормами, обязательными для исполнения и охраняемыми государством.

В широком смысле — это совокупность правовых знаний, убеждений и установок личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а также отношение к материальным и духовным ценностям общества.

Заметим, что существуют показатели правовой культуры общества

- достигнутый уровень правового сознания,

- полноценное законодательство,

- развитую правовую систему,

- эффективное независимое правосудие,

- широкий спектр прав и свобод гражданина и их гарантии,

- состояние законности и правопорядка,

- прочные правовые традиции,

- юридическую грамотность основной массы населения,

- четкую работу правоохранительных органов,

Правовой культурой считают особое юридическое достояние общества, которое можно воспринимать как качественное правовое состояние общества, личности или социальной группы.

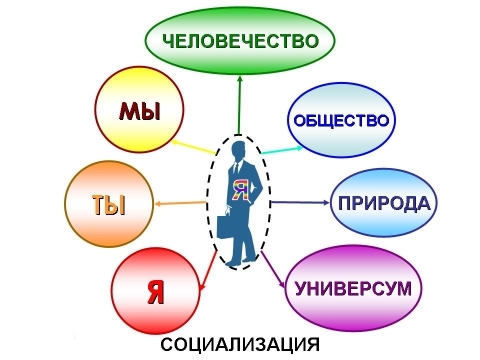

В связи с выше сказанным можно выделить следующие виды правовой культуры:

1) правовая культура общества – это доля общей культуры, которая передает степень правового сознания и правовой активности общества;

2) правовая культура личности – это культура отдельного члена общества, человека;

3) правовая культура социальной группы – это специфичная культура для таких социальных групп, как профессиональная группа, молодежь и т. д.

Правовую культуру общества отличают следующие черты:

1) уровень совершенства законодательства;

2) правовая активность населения государства;

3) уровень развития в государстве юридических норм, литературы и образования;

3) уровень развития в государстве юридических норм, литературы и образования;

4) соотношение в нормах права национального и общечеловеческого начал;

5) эффективность работы правоприменительных органов государства.

1) уровень совершенства законодательства;

2) правовая активность населения государства;

3) уровень развития в государстве юридических норм, литературы и образования;

3) уровень развития в государстве юридических норм, литературы и образования;4) соотношение в нормах права национального и общечеловеческого начал;

5) эффективность работы правоприменительных органов государства.

Правовая культура личности состоит из следующих элементов:

1) знание, а вместе с этим и понимание права;

2) отношение человека к праву, т. е. привычка, проявляющаяся в законопослушном и правомерном поведении человека;

3) уровень правового поведения – юридически значимого поведения, которое может проявляться в наличии у человека умений эффективного использования средств права с целью осуществления субъективных прав и свобод или для достижения своих личных целей;

4) правовая психология;

5) правовая идеология.

Также, важно помнить, что существует 3 уровня правовой культуры

Обыденный уровень - характеризуется отсутствием системных правовых знаний и юридического опыта; ограничен повседневными рамками жизни людей при их соприкосновении с правовыми явлениями. Специфика обыденной правовой культуры в том, что она, не поднимаясь до уровня теоретических обобщений, проявляется на стадии здравого смысла, активно используется людьми в их повседневной жизни при соблюдении юридических обязанностей, использовании субъективных прав.

Профессиональный уровень - складывается у практикующих юристов: судей, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов. Им свойственна более высокая степень знания и понимания правовых проблем, задач, целей, а также профессионального поведения.

Доктринальный уровень - опирается на знание всего механизма правового регулирования, а не отдельных его направлений. Правовая культура теоретического уровня вырабатывается коллективными усилиями ученых-философов, социологов, политологов, юристов и представляет собой идейно-теоретический источник права. Доктринальная правовая культура является необходимым условием (средством) совершенствования законодательства, развития науки и подготовки юридических кадров.

С основным понятием мы ознакомились, теперь нужно понять, в чём же именно заключаются функции правовой культуры.

- познавательная (освоение правового наследия прошлых эпох и достижений отечественного и зарубежного права; тесно связана с формированием правового государства и развитием гражданского общества);

- регулятивная (направлена на обеспечение эффективного функционирования всех элементов правовой системы и создания устойчивого правопорядка);

- коммуникативная (способствует согласованию общественных, групповых и личных интересов, обеспечивает социальное сплочение людей, реализуется в правовом общении, в процессе получения образования, опосредуется средствами массовой информации, литературы и других видов искусства);

- прогностическая (охватывает тенденции развития правотворчества и реализации права, проблемы укрепления законности, правопорядка, правовой активности населения и другие изменения правовой системы);

- ценностно-нормативная (проявляется в разнообразных фактах, которые приобретают ценностное значение, отражаясь в сознании действующих индивидов и человеческих поступках, социальных институтах).

И так, думаю теперь мы можем сказать, как именно правовая культура влияет на наши взаимоотношения с окружающими

Во-первых, поскольку правовая культура - это уже сформированные основы правил взаимоотношений, опирающиеся на правосознание общества, можем сказать, что именно благодаря этому мы, чаще всего, можем здраво оценивать ситуации, отличать плохое от хорошего, и каждый из на понимает и осознаёт ценность личности, личностных свобод и прав.

Во-вторых, высокая правовая культура является показателем культурности человека, его понимания правовых требований и их соблюдения. Такой человек всегда и везде в своей деятельности будет действовать согласно правовым нормам.

Наконец, из-за низкого уровня правовой культуры, то есть из-за проявления неуважения к правам и свободам человека, могут возникнуть серьёзные конфликты между людьми, что разрушает общество. Можно проследовать такую зависимость и на локальном уровне: не соблюдение ПДД ведёт к созданию аварийных ситуаций, а это опасно для человека. Но ещё более опасным для человека является правовой нигилизм-недооценка роли права, что ведёт к массовому нарушению прав человека, а это уже отражается на состоянии всего государства в целом. И только благодаря правовому просвещению возможно избежать "уценки" человеческих прав и свобод.

Во-вторых, высокая правовая культура является показателем культурности человека, его понимания правовых требований и их соблюдения. Такой человек всегда и везде в своей деятельности будет действовать согласно правовым нормам.

Наконец, из-за низкого уровня правовой культуры, то есть из-за проявления неуважения к правам и свободам человека, могут возникнуть серьёзные конфликты между людьми, что разрушает общество. Можно проследовать такую зависимость и на локальном уровне: не соблюдение ПДД ведёт к созданию аварийных ситуаций, а это опасно для человека. Но ещё более опасным для человека является правовой нигилизм-недооценка роли права, что ведёт к массовому нарушению прав человека, а это уже отражается на состоянии всего государства в целом. И только благодаря правовому просвещению возможно избежать "уценки" человеческих прав и свобод.

Источники: